Maryse Condé, célèbre romancière guadeloupéenne de langue française qui, dans ses romans, récits, pièces de théâtre et mémoires, a imaginé et redéfini le passé personnel et historique de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle à l’Europe contemporaine, est décédée à l’âge de 90 ans.

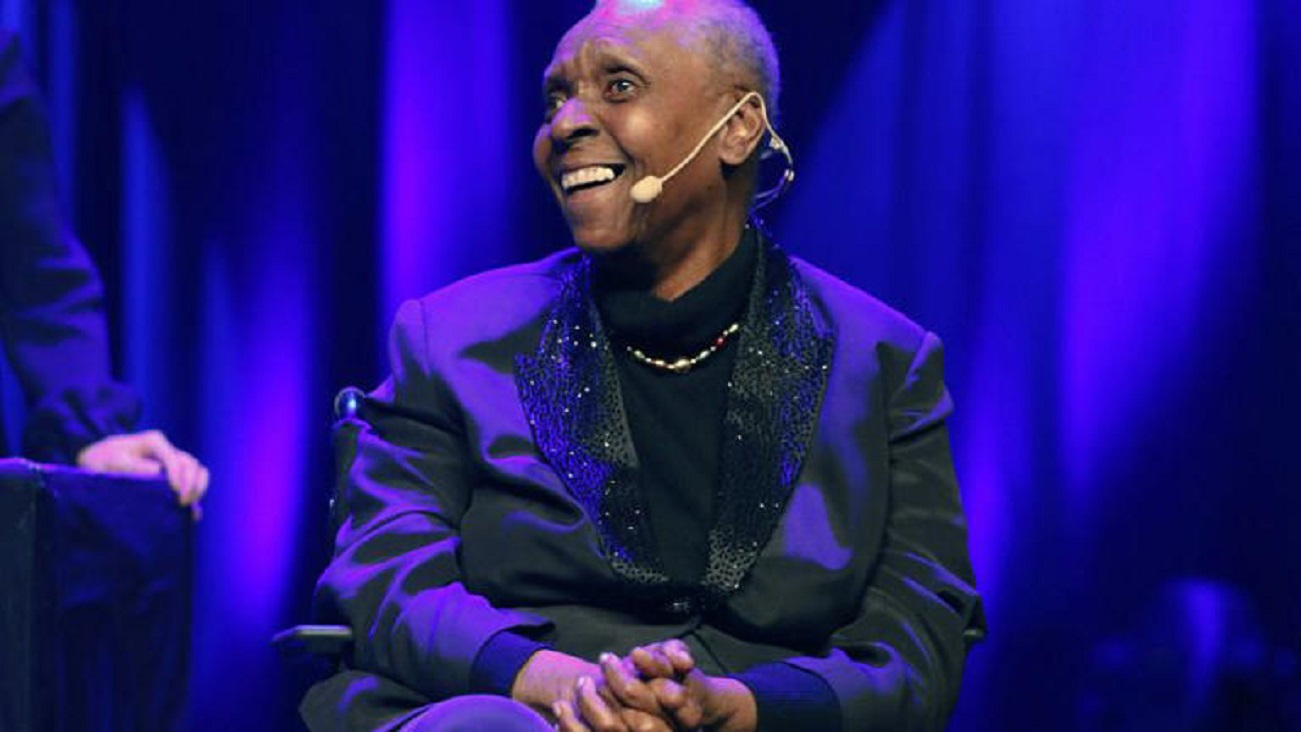

Lauréate en 2018 d’un prix Nobel « alternatif », Maryse Condé est décédée lundi soir à l’hôpital d’Apt, en banlieue de Marseille. Son éditeur de longue date, Laurant Laffont, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait souffert d’une maladie neurologique qui avait altéré sa vision au point de devoir dicter son dernier roman, « L’Évangile selon le nouveau monde ». Elle a tout de même célébré son 90e anniversaire en février, en compagnie de sa famille et de ses amis.

« Elle était souriante, joyeuse », a déclaré M. Laffont, qui se souvient par ailleurs d’une femme d’une intensité et d’une générosité hors du commun. « C’était un adieu merveilleux, un départ vraiment formidable ».

Condé, qui vivait dans le Luberon, en France, ces dernières années, était souvent appelée la « grande dame » de la littérature caribéenne. Influencée par Frantz Fanon, Aimé Césaire et d’autres critiques du colonialisme, elle était une globe-trotter qui sondait les conflits entre et au sein de la culture occidentale, de la culture africaine et de la culture caribéenne, ainsi que les tensions entre le désir de libération et ce que l’auteur appelait « le piège du terrorisme et de la radicalisation simpliste ».

Avec son mari, Richard Philcox, qui lui servait souvent de traducteur en anglais, Maryse Condé a écrit des dizaines de livres, allant d’explorations historiques telles que « Ségou », son roman le plus connu, aux récits autobiographiques de « Le Cœur à rire et à pleurer : contes vrais de mon enfance », en passant par de nouvelles interprétations de la littérature occidentale. Elle a retravaillé les « Hauts de Hurlevent » pour en faire les « Hauts de Windward » et a associé une esclave antillaise à Hester Prynne de « La lettre écarlate » dans « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem ».

« Un historien est quelqu’un qui étudie les faits, les faits historiques – quelqu’un qui est lié à ce qui s’est réellement passé », explique-t-elle dans une interview incluse dans la dernière partie de « Moi, Tituba », publié en 1992. « Je ne suis qu’une rêveuse – mes rêves reposent sur une base historique. En tant que personne noire, ayant un certain passé, une certaine histoire derrière moi, je veux explorer ce domaine et, bien sûr, le faire avec mon imagination et mon intuition. Mais je ne suis pas impliquée dans une quelconque recherche académique ».

Que ce soit en Guadeloupe, à Paris, en Afrique ou aux États-Unis, elle s’est souvent sentie à l’écart de la population ; l’auteure aimait à dire qu’elle n’écrivait pas en français ou en créole, mais dans sa propre langue, « Maryse Condé ». Elle puise autant dans l’histoire orale que dans l’histoire écrite, naviguant entre les mondes perdus et en voie de disparition que représentait la tradition orale et le nouveau monde des médias de masse et de ce qu’elle appelle le « style de vie totalement moderne ».

En 2023, elle publie « L’Évangile selon le nouveau monde », qu’elle doit dicter à son mari en raison de ses troubles neurologiques.